Les chênes

Quercus sp.

Fagaceae

- Deux espèces à feuilles caduques, répandues sur quasi tout le territoire français :

- Le chêne pédonculé, Quercus robur, présentant un large houppier caractéristique, formé de grandes branches horizontales et tortueuses.

- Le chêne sessile ou chêne rouvre, Quercus petraea, présentant un port souvent plus élancé, avec un tronc bien droit.

- Une espèce à feuillage persistant, surtout présente sur le pourtour méditerranéen : le chêne vert, Quercus ilex.

Dose toxique

Non connue, elle varie suivant les espèces de chênes, les années, le climat. La sensibilité aux toxines du gland est spécifique de chaque individu.

Parties de la plante toxique

Les glands et les jeunes feuilles.

Description de la plante

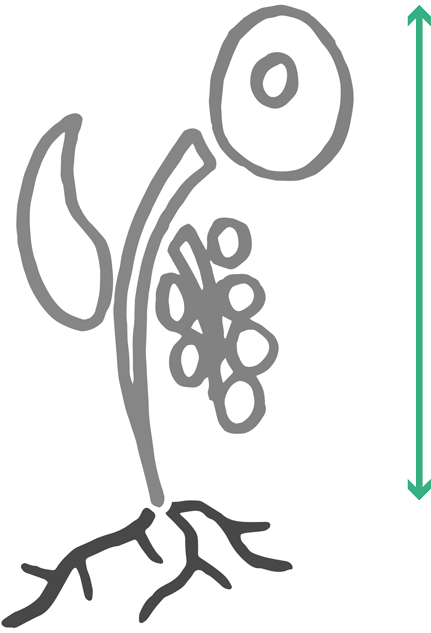

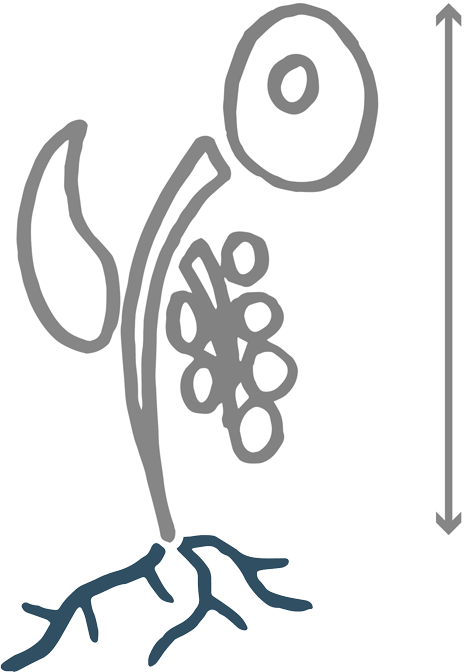

Hauteur de la plante

Q. petraea : 25-40 m, houppier ample et assez clair

Q. robur : 25-35 m, cime divisée en grosses branches tortueuses, houppier irrégulier

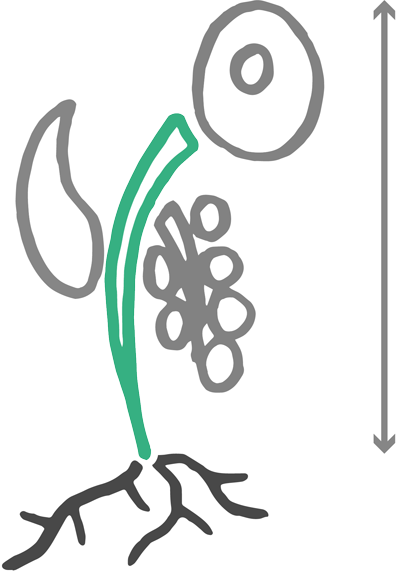

Tige / tronc

Tronc élevé vers la lumière, droit ou tortueux, crevassé

Q. petraea : droit, écorce grise, épaisse, profondément fissurée en long

Q. robur : droit, écorce grisâtre, crevassée longitudinalement

Racines

Une grosse racine pivotante, profondément enfoncée dans le sol (plus d’1 mètre)

Un réseau de racines latérales qui s’étendent à une distance équivalente de 3 à 7 fois la circonférence des branches du chêne, sur environ 45cm de profondeur

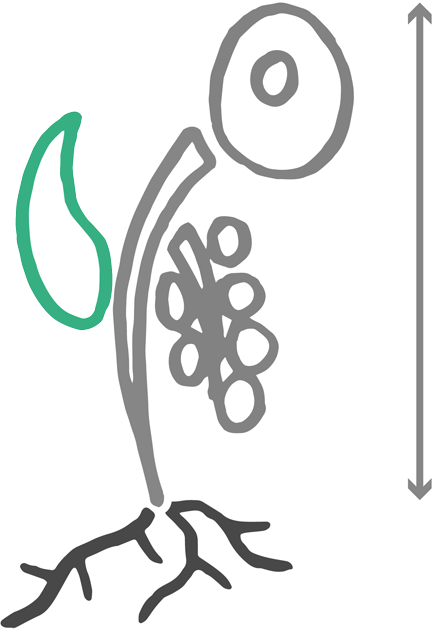

Feuilles

Caduques, simples, alternes, forme, texture et bord variables suivant les espèces

Q. petraea : glabres, lobées, lobes assez nombreux peu marqués et réguliers, surface plane, pétiole très court

Q. robur : vert-jaune devenant vert foncé dessus et vert glauque pâle dessous, surface ondulée, pubérulente, groupées en bouquet, pétiole long, elles restent sur l’arbre tout l’hiver et tombent au printemps

Fleurs

Avant ou à la feuillaison (avril-mai)

Fleur mâle : chaton jaunâtre à verdâtre, lâche, pendant

Fleur femelle : verdâtre, à l’aisselle des feuilles supérieures

Q. petraea : FM jaune vert ¦ FF minuscules, en bouquets de 2 à 5

Q. robur : FM 2 à 10 cm, jaune vert, avant la feuillaison ¦ FF jaunes, en petits bouquets terminaux, glabres, dressées

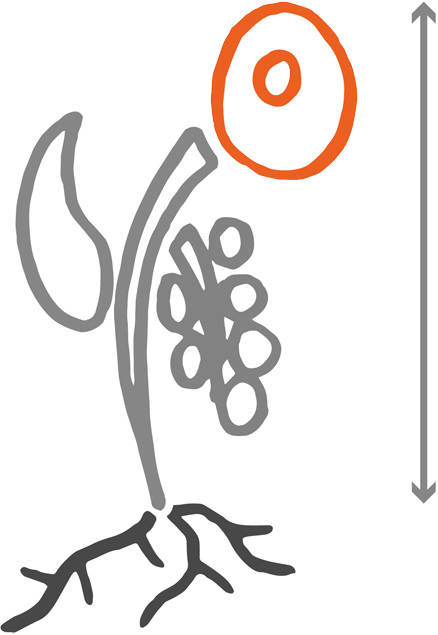

Fruits

Gland, ovoïde ou oblongue, vert puis jaunâtre ou brunâtre, fixé à une cupule

Q. petraea : ovoïdes à oblongs, globuleux, 1-3 cm, glabres, solitaires ou groupés par 2-6, sans pédoncule

Q. robur : octobre à novembre, ovoïdes, tronqués à la base, glabres, 1,5-4 cm, souvent ridés, solitaires ou groupés par 2-3, long pédoncule

Distribution

Le genre Quercus comprend plusieurs centaines d’espèces vivant majoritairement dans l’hémisphère Nord. Huit d’entre elles poussent spontanément en France : les chênes vert, liège, kermès, tauzin, sessile, pédonculé, pubescent et chevelu. Le chêne est l’arbre le plus fréquent sur le territoire français. Il y représente 40 % des essences, feuillus et conifères confondus.

Les chênes sessiles (Q. petrae) et pédonculés (Q. robur) sont les principales essences de chênes à vocations économiques. Ils constituent de grands massifs forestiers. Ils sont souvent présents également dans les campagnes, plantés ou de manière spontanée, en bordure de pâture, dans des haies bocagères… Ces deux espèces peuvent être la cause d’intoxications végétales chez les herbivores.

Molécules toxiques pour les équidés

Les glands contiennent des tanins, ou tannins, hydrolysables, molécules synthétisées par les végétaux pour repousser les herbivores : elles leur donnent un gout amer. Ces tanins sont présents dans les racines, les écorces, les bourgeons ou les fruits des noyers, des chênes, des vignes et des châtaigniers par exemple. Les chevreuils ou les sangliers possèdent un mécanisme de protection leur permettant de résister aux substances toxiques contenues dans les glands qu’ils consomment. Ce n’est pas le cas des équidés ou des ruminants d’élevage qui peuvent être intoxiqués. Les tanins sont particulièrement concentrés dans les glands et les jeunes pousses. Les glands verts sont plus concentrés en tanins que les glands mûrs. Les jeunes chênes et les chênes pédonculés seraient également plus à risque.

Circonstances d’intoxication

A l’automne

Les intoxications ont lieu majoritairement à l’automne. Elles sont dues à une consommation massive, pendant plusieurs jours, de glands tombés au sol. Le risque varie aussi selon les années : tous les 3 à 5 ans, la production de glands est particulièrement abondante (année semencière). Ainsi, dans un troupeau de 3 000 New-Forest, la mortalité liée à l’intoxication par les glands passe d’environ 17/an à 50 en 2006, et à plus de 70 en 2013. De plus, principalement à la suite d’étés secs, un coup de vent précoce et violent à l’automne provoque la chute au sol de nombreux glands à peine mûrs (verts, plus riches en tanins). Chez certains animaux une forme de toxicomanie (consommation effrénée) est relevée.

Au printemps

Les équidés consomment les bourgeons après leur apparition, en particuliers lorsque les autres ressources alimentaires sont rares ou recouvertes de neige, ou lorsque de nombreuses petites branches sont tombées au sol au gré des coups de vents hivernaux. Ils apprécient cette ressource, appétente et nutritive. Cette consommation peut provoquer des intoxications.

Symptômes d’intoxication

La gravité des signes cliniques dépend de la quantité de substances toxiques ingérée, mais l’intoxication peut parfois être mortelle. L’intoxication par les glands évolue entre 1 à 12 jours. Elle peut être très rapide. Dans ce cas, l’équidé est retrouvé mort, ou meurt rapidement après l’apparition des premiers signes cliniques. Ces derniers sont variables :

- coliques, alternance de constipation et diarrhées sanglantes, pica (comportement alimentaire dévié qui pousse l’animal à consommer des composants non alimentaires comme de la terre, du sable…)

- miction fréquente, sang dans les urines, anurie (baisse des quantités d’urine émise, qui signe le début d’une insuffisance rénale)

- anorexie (perte d’appétit), dépression, tachycardie (augmentation de la fréquence cardiaque), tachypnée (augmentation de la fréquence respiratoire)

Mesures de prévention

La vigilance et la mise en place de mesures préventives à l’automne et au printemps permettent de limiter les risques d’intoxication :

- Surveiller la production de glands pour identifier les années semencières

- Suivre les conditions météorologiques pour anticiper d’éventuels épisodes de forte ampleur météorologique (coups de vents violents, surtout après sécheresse estivale…) favorisant la chute des glands

- Quand cela est possible, changer les chevaux de parcelle de façon temporaire pendant la période à risque, sinon clôturer le tour des arbres et/ou ramasser les glands tombés au sol, accumulés au pied des arbres

- Affourager à volonté dès que la quantité d’herbe diminue

- Déplacer les abreuvoirs/bacs à eau situés à proximité d’arbres ou de haies

- Surveiller plus particulièrement les équidés appréciant les glands, susceptibles d’en consommer de façon plus importante

Auteurs : Christel Marcillaud Pitel RESPE, Gilbert Gault RESPE / CNITV, Nelly Genoux IFCE

Références bibliographiques : Bruneton J (2005 et 2009), Cornevin Ch (1887), McKenzie R (2012)

Date de la version : 28/09/2024

APPLIWEB TOXIPL@NT

L’appliweb ToxiPl@nt permet aux détenteurs d’identifier des végétaux représentant un risque d’intoxication pour leur(s) équidé(s) et de prendre ainsi des mesures de prévention pour limiter les risques d’intoxication.

Ces végétaux peuvent être présents naturellement dans l’environnement de vos chevaux, rencontrés lors d’une sortie, ou plantés à des fins ornementales. Il est donc important de réussir à les identifier afin de limiter les risques d’intoxication pour vos équidés.

En combinant les connaissances du RESPE aux informations de la base de données Pl@ntNet, l’application identifie, grâce à la reconnaissance d’image(s), une plante à partir de votre/vos photo(s), et vous fournit le niveau de toxicité de celle-ci.